眼睛上长了块“小翅膀?—— 带你全面认识翼状胬肉

您是否曾注意到,有些人眼白上长出一块多余的“肉”,并且慢慢向黑眼珠蔓延?这不只是影响美观,更可能是一种常见的眼表疾病“翼状胬肉”(俗称“鱼肉”)。今天,我们就来彻底认识一下这位眼球的“不速之客”。

一、 什么是翼状胬肉?

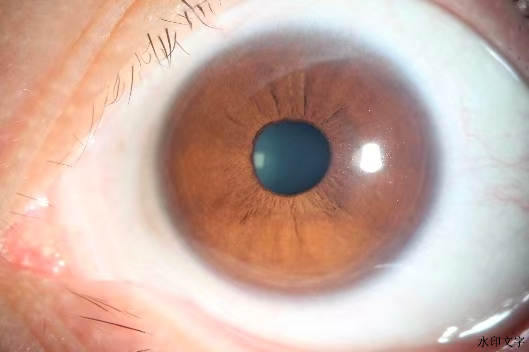

简单来说:它是球结膜(眼白上的透明薄膜)及下方的纤维血管组织异常增生,长到了角膜(黑眼珠)上,形成的一个三角形的、像昆虫翅膀一样的肉样膜。

它从何而来?—— 谁是罪魁祸首?

翼状胬肉不是感染,也不是肿瘤,而是一种与长期环境刺激相关的慢性增生性炎症。

主要元凶:紫外线(UV)!

高危人群:户外工作者:渔民、农民、建筑工人、交警等。

高危人群:户外工作者:渔民、农民、建筑工人、交警等。

生活在高原、沿海等紫外线强烈地区的人。

长期暴露于风沙、灰尘、干燥环境中的人。

二、它有哪些症状和危害?

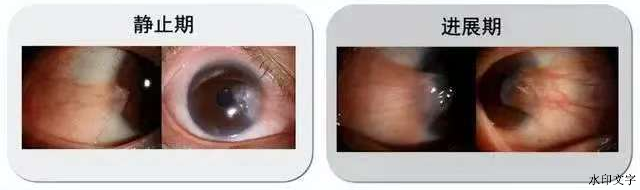

翼状胬肉的发展分为“静止期”和 “进展期”,症状各不相同。

1. 静止期—— 相安无事

外观:胬肉头部平坦,体部非充血状,薄而静止。

症状:多数没有明显症状,或仅有轻微异物感、眼干。

生长:生长缓慢或完全停止。

2. 进展期—— 开始“入侵”

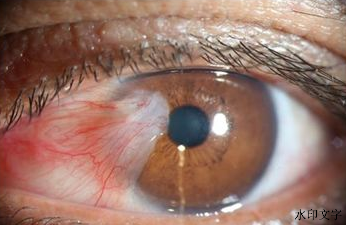

外观:胬肉充血、肥厚,头部呈灰白色胶样隆起,像“爬山虎”一样向瞳孔区快速生长。

症状:眼红、异物感、干涩、烧灼感、畏光加重。

影响视力:机械性遮挡,当“小翅膀”完全覆盖瞳孔时,直接挡住光线,就像眼前永远有块东西擦不掉。

引起散光:胬肉的牵拉会改变角膜曲率,导致看东西重影、模糊。

三、 如何处理?一定要手术吗?

原则:并非所有胬肉都需要手术!

(一)保守处理(观察与用药)

适用情况:胬肉处于静止期,较小、未侵入瞳孔区、不影响视力、无明显症状。

方法:减少刺激:佩戴防紫外线太阳镜、宽边帽。

缓解症状:使用不含防腐剂的人工泪液;若充血发红,医生会指导使用抗炎眼药水。

(二)手术处理

手术时机(出现以下情况需考虑):

✅ 胬肉持续生长,侵入瞳孔区,影响视力。

✅ 引起严重散光,药物使用无效。

✅ 眼部不适症状严重,影响生活。

✅ 因美观问题希望切除。

✅ 导致眼球转动受限。

关键认知:手术不是简单“割掉”!

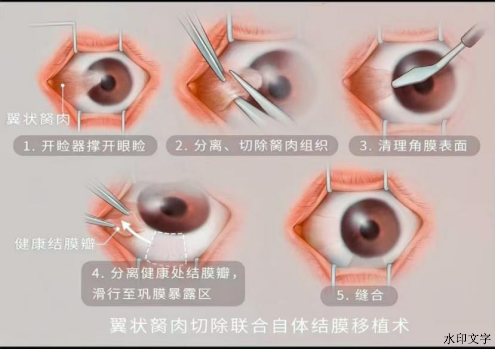

单纯切除复发率极高(30%-80%),因为病因未除,创面愈合时会再次过度增生。现代手术的核心是“切除 + 修复”。

主流手术方式:

1. 胬肉切除联合自体结膜移植术(从患者自己同眼的上方取一小片健康的结膜,移植到创面上)。

优点:利用自身组织,无排斥,复发率最低(可降至5%-10%)。

2. 胬肉切除联合羊膜移植术

适用:胬肉面积大、结膜不足的患者。

过程:使用经过处理的人羊膜(一种生物材料)覆盖创面。

优点:促进愈合,减轻瘢痕,但降低复发效果略逊于自体移植。

四、如何有效预防?

记住这几点,保护好您的眼睛:

1. 终极防护:戴太阳镜!

1. 终极防护:戴太阳镜!

选择标注 “UV400”或“100%防紫外线”的环绕式太阳镜。

2. 物理遮挡:戴宽边帽/遮阳帽

与太阳镜形成“立体防护”,效果加倍。

3. 特殊环境:戴防护镜

在风沙、灰尘多的环境中,佩戴密封性好的防护镜。

4. 保持湿润:用人工泪液

常备不含防腐剂的人工泪液,缓解眼干,冲洗刺激物。

5. 健康用眼:别揉眼睛!

避免用手揉眼,减少不必要的摩擦和刺激。

温馨提示:如果您发现眼睛有翼状胬肉的迹象,请不必过度焦虑,但务必寻求专业眼科医生的诊断。医生会为您进行详细的眼表检查,并根据您的具体情况,制定最合适的个体化防治方案,守护清晰视力。

免责声明:本文为医学科普知识,旨在提供信息,不能替代专业医疗建议、诊断或处理。具体病情请咨询执业医师。

用户登录