肠道癌症的“潜伏者”——肠息肉

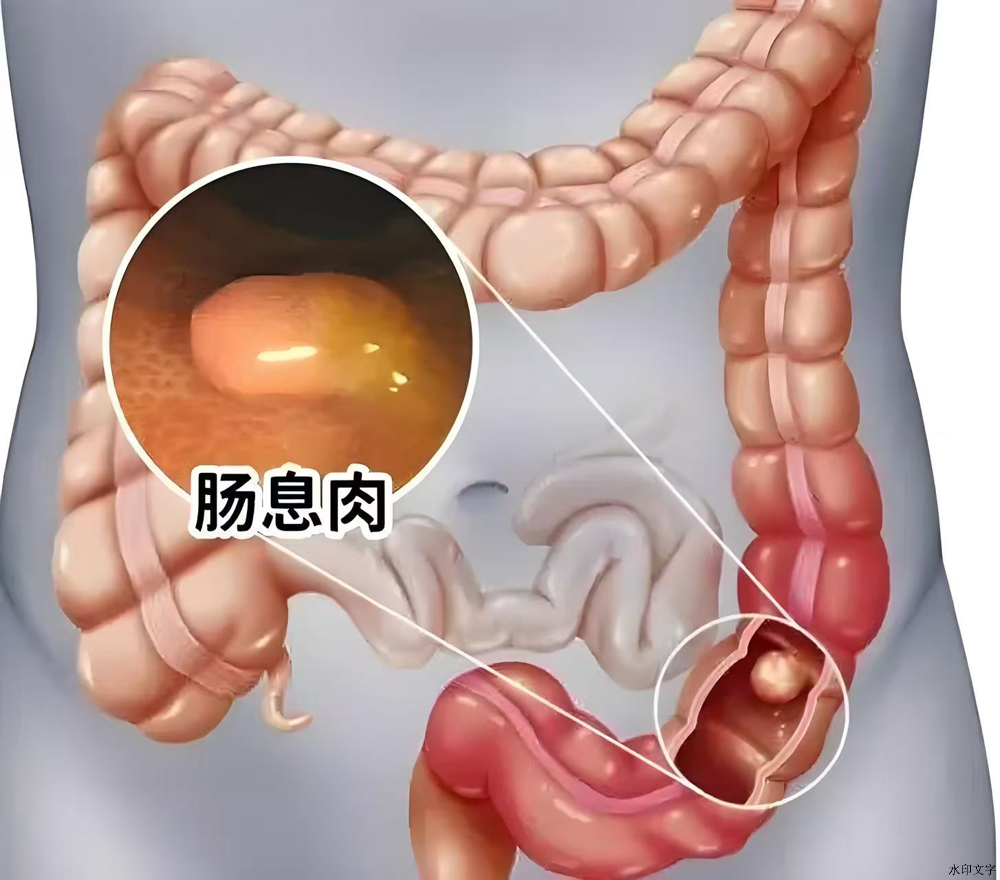

息肉是啥?

在医学上通常把生长在人体黏膜表面的赘生物统称为息肉,通俗地说,息肉是长在黏膜上的“肉疙瘩”,鼻腔、声带、胃肠、胆囊、子宫、膀胱等都是息肉容易出现的地方,其命名也是以其生长的部位命名的,如鼻息肉,肠息肉等。

息肉会癌变吗?

很多人以为息肉就是块多余的肉,没什么大不了的,不必理会,但是你知道吗?其实息肉是癌症的近亲,虽然息肉良性的居多,但还是有一些会癌变。

什么样的息肉需要引起警惕呢?

『 超速生长的“急先锋”』

大小超过2厘米,在短期内生长迅速的息肉,应该警惕癌变的发生,尤其是直径大于2厘米的息肉,应该当作恶性来看待,其癌变率高达50%。

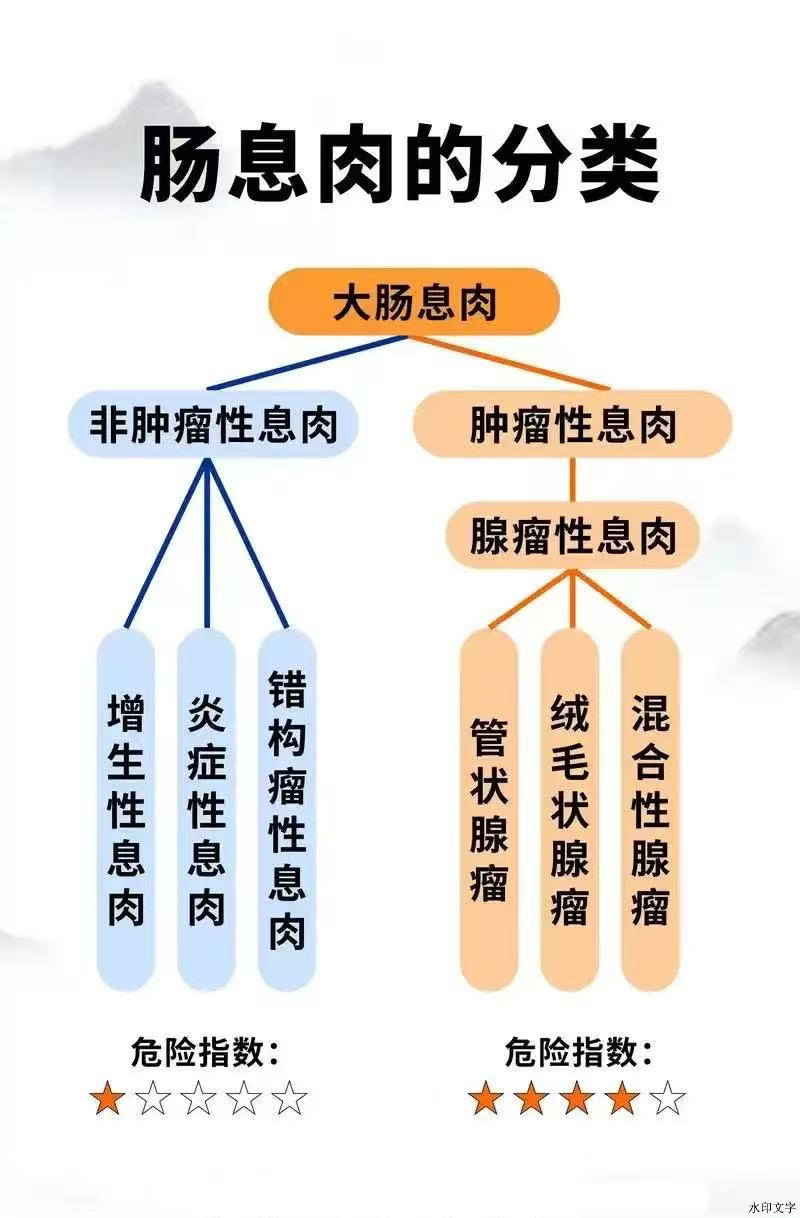

『癌变“隐藏BOSS”』

组织学属于肿瘤型的息肉具有潜在恶变风险,需及时干预。

『肠道息肉中的“伏地魔”』

普通息肉像蘑菇一样长在肠壁上,有一个蒂与肠壁相连,比较容易发现和切除。而平坦型息肉基底部较宽,像地毯一样趴在肠壁上,不容易检查出来,也不好切除,相对来说癌变的发生率更高一些。直径超过1cm的平坦性息肉,被称为侧向发育型肿瘤,其癌变速度跟一般息肉不同,即使是良性病变,随访资料显示,最快3年左右也会发展成进展期大肠癌。

『多发息肉“团伙作案”』

一两个息肉癌变概率不高,多个息肉同时出现,数量越多越危险。

『家族遗传的“反派血脉”』

某些息肉的发生与遗传有关,比如家族性结肠息肉等很容易癌变,需要特别关注。

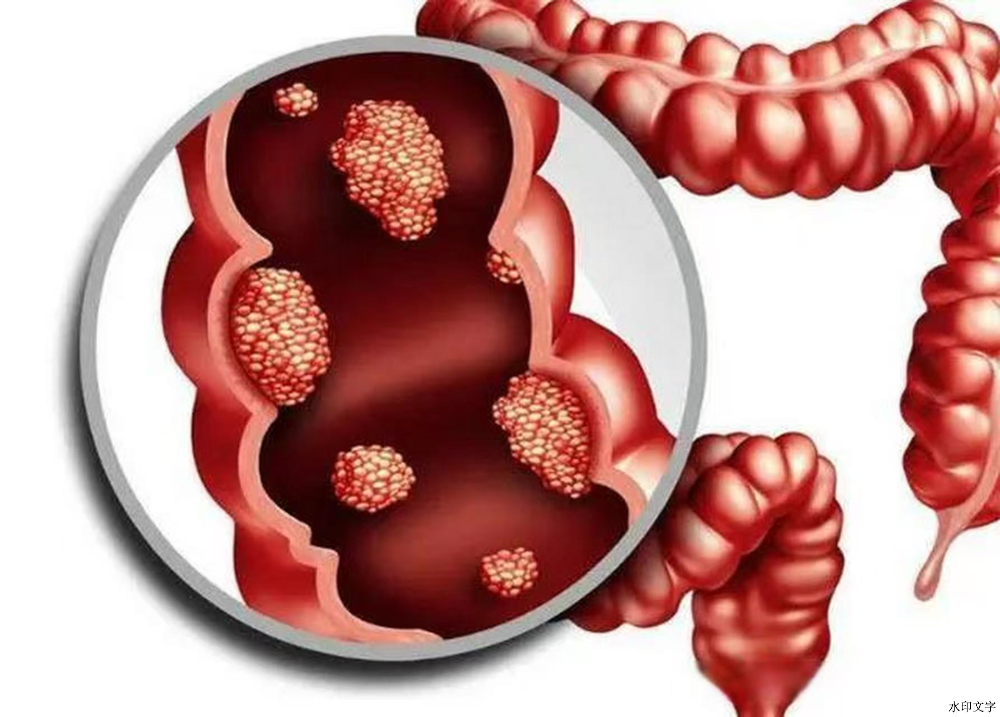

息肉是怎样躲过人们的注意,最终癌变的呢?

息肉长得慢藏的深,有着生长速度缓慢、隐蔽等特性,如果不进行针对性检查,其实很难被发现,像长在胃上的息肉,可以长得很大,而患者毫无感觉。不特意去做胃镜检查,胃息肉便很难被发现,还有肠息肉,经常多发分布,隐蔽生长,如果没有被及时发现、祛除,时间一长便可能会发展成肠癌。

肠癌高危人群

符合以下任何一项即为肠癌高危人群:

◎ 一级亲属(父母、子女、兄弟姐妹)有结直肠癌史;

◎ 本人有癌症史(任何恶性肿瘤病史);

◎ 本人有肠道息肉史;

◎ 同时具有以下两项及两项以上者:慢性腹泻(近2年来腹泻累计持续超过3个月,每次发作持续时间在1周以上)、慢性便秘(近2年来便秘每年在2个月以上)、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆道疾病史或胆囊切除史等。

高危人群建议每年做一次肠镜检查

息肉黑化倒计时:给了你10年“反杀”的时间

80%至95%的肠癌是由息肉恶变而来的,但它的发展过程十分缓慢,需要5到15年时间,甚至二三十年,所以大家要注意定期体检,早发现早切除。

息肉癌变的预防

1.拒绝“便秘刺客”

长期便秘患者肠道内存在大量干结的粪便,可持续刺激直肠黏膜,造成慢性炎症,久之可能引发肠息肉。便秘者可以通过每天定时蹲便,形成条件反射,培养排便习惯。上厕所最好不要带手机,无论蹲厕、坐便,如厕时间不宜超过5分钟,有便秘的人不宜超过10分钟。

2.动起来!别当久坐咸鱼

适当运动可增强胃肠蠕动,加速粪便排出体外,预防息肉的形成。改变久坐不动的状态,每周运动3~5次,每次至少30分钟,慢跑、健步、游泳、走都是不错的方式。

3.干饭讲究“雨露均沾”

增加纤维素摄入量,多吃新鲜天然蔬果,少盐少油少肉,不偏食,注意饮食品种多样性。

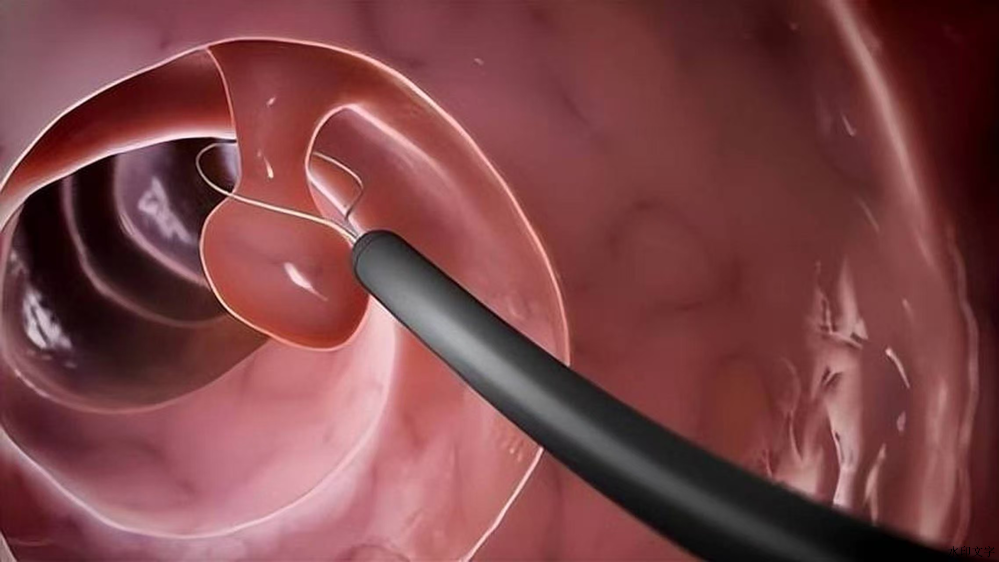

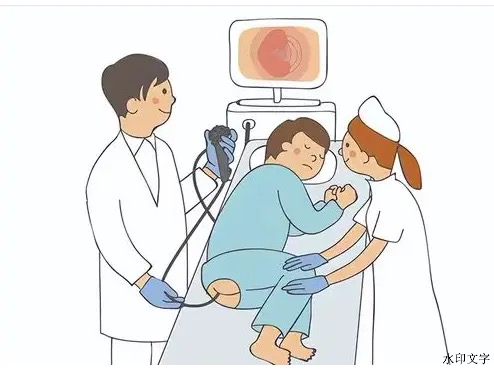

4.肠镜检查是“yyds”

原则上,年龄在40~74岁的居民,都属于肠息肉及结直肠癌的筛查人群。所以,如果你年过40,就该去做个肠镜了。即使没有明显不适或异常,也建议50岁以上者去做一次肠镜;如家里有患肠癌的亲属,最好40岁甚至35岁就开始筛查。

多大的息肉需要切除?

注意:这几类息肉正在“黑化”边缘疯狂试探

需要提醒的是,切除息肉后并非万事大吉不可忽视复查。因为手术切除后,身体环境没有改变,遗传因素也不会改变,息肉仍有复发的可能。多久复查一次没有硬性规定,建议遵医嘱。(供稿:消化内科 贠红芳 审核:庄永艿)

部分图片文字来源于网络 版权归原作者所有

本网站致力于公益宣传,无任何商业用途

若有侵权或违规,请及时告知更正、删除

用户登录