夏秋交替,警惕这3种虫媒传染病! 科学防护指南请收好

疟疾知识科普

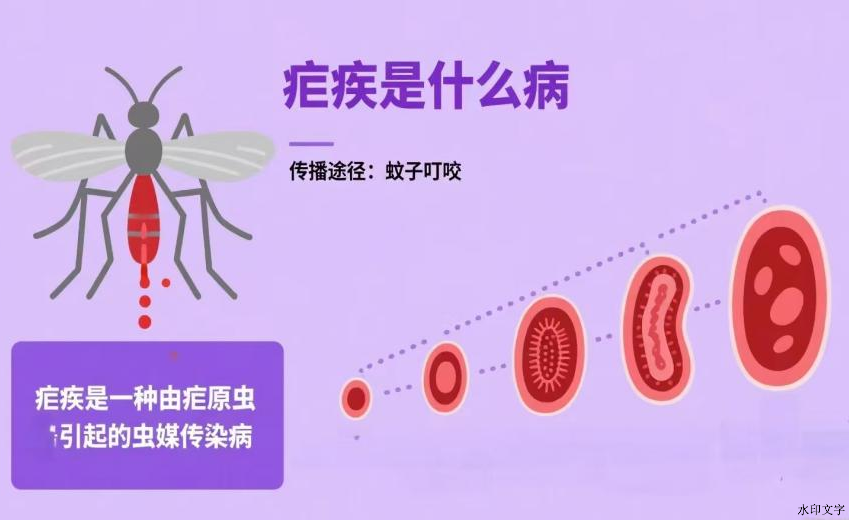

一、疟疾是什么?

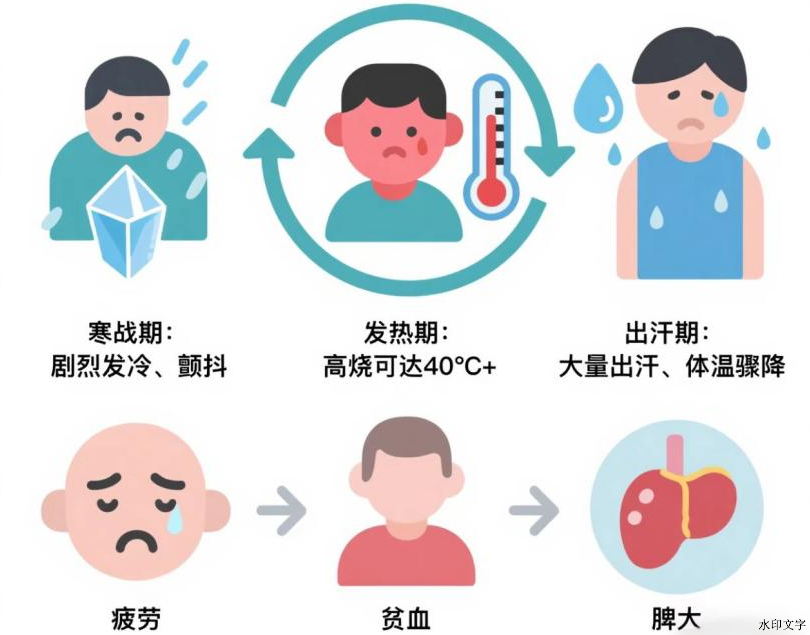

疟疾(Malaria)是由疟原虫引起的寄生虫病,主要通过受感染的雌性按蚊叮咬传播。临床以周期性寒战、发热、出汗以及脾大、贫血等为特征。疟疾在全球热带和亚热带地区广泛流行,是世界三大传染病之一。

二、病原体特点

• 疟原虫类型:主要有四种:间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫和卵形疟原虫。

• 恶性疟原虫:危害最大,可引发重症疟疾甚至死亡,流行于非洲等地区。

• 间日疟原虫:最常见,可潜伏在肝脏数月后复发。

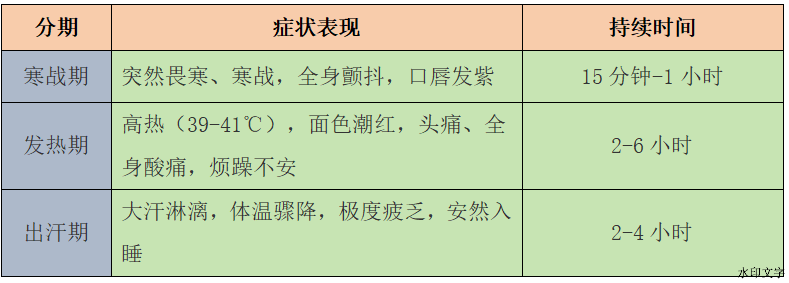

三、疟疾的典型症状

四、传播途径

1. 蚊媒传播:主要途径,通过受感染的按蚊叮咬传播。

2. 血液传播:输入带疟原虫的血液或血制品,或共用注射器。

3. 母婴传播:罕见,可通过胎盘传播给胎儿。

注意:疟疾不会通过日常接触(如握手、共餐)传播。

五、易感人群与高危人群

• 易感人群:人群普遍易感,感染后可获得一定免疫力,但持续时间不长。

• 高危人群:

· 前往疟疾流行区的旅行者(无免疫力)

· 婴幼儿(5岁以下儿童)和孕妇(易发展为重症)

· 免疫缺陷者

六、科学防控措施

1.预防蚊虫叮咬

• 使用蚊帐:特别是药浸蚊帐(含拟除虫菊酯类杀虫剂)。

• 使用驱蚊剂:含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等有效成分的驱蚊产品。

• 穿着防护:在蚊虫活跃时段(黄昏至黎明)穿长袖衣裤。

• 环境防护:安装纱窗纱门,使用蚊香、电蚊拍等。

2.药物预防(前往疟疾流行区时)

• 预防用药:在医生指导下服用预防药物(如氯喹、多西环素、马拉隆等)。

• 用药时间:出发前1-2周开始服用,离开流行区后继续服用4周。

3.环境治理

• 清除孳生地:填平洼地、疏通沟渠、清除积水。

• 生物防治:养鱼灭蚊幼虫,使用生物杀虫剂。

疟疾治疗

1.治疗原则

• 及早治疗:一旦出现症状,立即就医,确诊后尽早开始抗疟治疗。

• 全程规范:按医嘱完成整个疗程,避免复发和耐药。

2.抗疟药物选择

3.支持治疗

• 补液:纠正脱水,维持水电解质平衡。

• 退热:物理降温或使用对乙酰氨基酚。

• 纠正贫血:严重贫血者需输血。

七、常见问题解答

Q:疟疾会人传人吗?

→ 不会。疟疾主要通过蚊虫叮咬传播,不会通过日常接触(如握手、共餐)传播。

Q:疟疾可以治愈吗?

→ 可以。及早规范治疗,绝大多数疟疾可以治愈。但恶性疟若延误治疗,病死率可达 20%。

Q:为什么从非洲回国后出现发热要警惕疟疾?

→ 疟疾潜伏期可达数月,回国后可能才发病。有疟疾流行区旅居史者,出现发热应立即就医并告知旅行史。

Q:孕妇可以服用抗疟药吗?

→ 部分抗疟药孕妇禁用(如伯氨喹、多西环素),需在医生指导下选择安全药物(如氯喹)。妊娠期疟疾应及时治疗,避免危及母婴生命。

Q:疟疾疫苗有效吗 ?

→ 目前已有疟疾疫苗(RTS,S/AS01)在非洲部分地区使用,保护率约30-50%。

最佳预防仍是防蚊措施和预防用药。

寨卡知识科普

一、寨卡病毒是什么?

寨卡病毒(Zika Virus)是一种主要通过伊蚊传播的病毒,属于黄病毒科。1947年首次在乌干达的寨卡森林中的猴子体内发现,因此得名。

病毒特点:

· 传播媒介:主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播

· 潜伏期:通常为3-12天

· 其他传播途径性传播、母婴传播、血液传播

二、主要传播方式

· 蚊虫叮咬:最主要的传播方式,伊蚊在叮咬感染者后再叮咬他人传播

· 孕妇感染寨卡病毒后,可能通过胎盘传染给胎儿

· 性传播:病毒可在精液中存活,通过性行为传播

· 血液传播:通过输血传播(罕见)

· 实验室暴露:医务人员处理感染样本时可能暴露

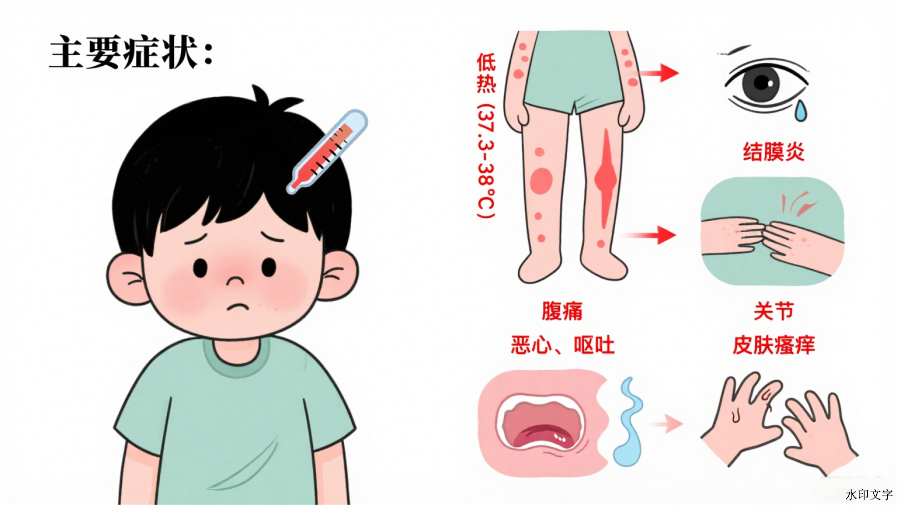

三、症状与危害

· 大多数感染者无症状(约80%)

· 有症状者通常症状较轻:包括发热(通常低于38.5℃)、皮疹、结膜炎、肌肉和关节痛、头痛

· 症状通常持续2-7天

四、易感人群与高危人群

1.易感人群

· 人群普遍易感,但多数人症状轻微或无症状

· 热带和亚热带地区居民风险较高

2.高危人群

· 孕妇:可能导致胎儿畸形

· 计划怀孕的夫妇:建议在疫区旅行后至少6个月内采取避孕措施

· 免疫缺陷者:可能症状较重

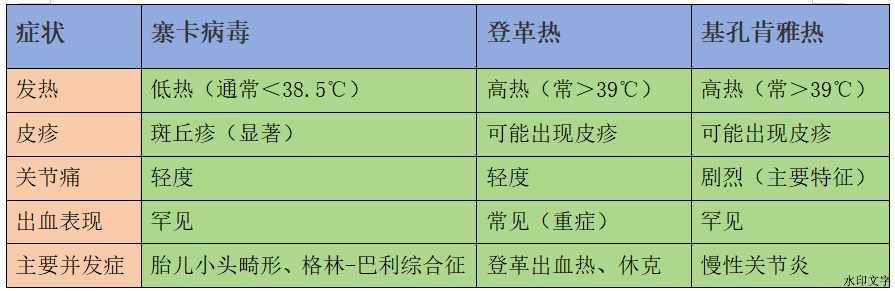

五、寨卡病毒 vs 登革热 vs 基孔肯雅热

六、 科学防控措施

1.个人防护

· 防蚊灭蚊:清除积水,使用蚊帐、驱蚊剂,穿长袖衣物

· 避免前往疫区:孕妇及计划怀孕的女性应避免前往疫区

· 安全性行为:从疫区返回的男性或感染者应使用安全套至少6个月

2.孕妇特别防护

· 孕妇应避免前往寨卡病毒流行地区

· 如去过疫区或有症状,应进行产前筛查

· 定期进行胎儿超声检查,监测发育情况

3.地区防控

· 开展灭蚊行动,清除蚊虫孳生地

· 加强疫情监测和报告

· 对献血者进行寨卡病毒筛查(在流行区)

七、治疗与护理

1.对症治疗

· 目前无特效抗病毒药物

· 充分休息,多饮水

· 退热:使用对乙酰氨基酚(避免使用阿司匹林和非甾体抗炎药,以防出血风险)

2.孕妇管理

· 孕妇感染寨卡病毒应密切监测胎儿发育情况

· 如发现胎儿异常,需多学科团队共同管理

3.重症处理

· 出现神经系统症状(如格林-巴利综合征)需住院治疗

· 支持治疗为主,必要时进行呼吸支持

八、常见问题解答

Q:感染寨卡病毒后是否会产生免疫力?

→会,通常感染后会产生持久免疫力,再次感染罕见。

Q:寨卡病毒可以治愈吗?

→目前没有特效药物,但症状通常较轻且自限,一般一周左右恢复

Q:如何预防寨卡病毒?

→主要是防蚊和避免前往疫区,同时注意性传播途径的预防。

Q:孕妇感染寨卡病毒一定会导致胎儿畸形吗?

→不一定,但风险显著增加。研究表明,孕妇在孕期感染寨卡病毒胎儿发生小头畸形的风险约为 5-10%。

Q:寨卡病毒会通过哺乳传播吗?

→目前没有证据表明寨卡病毒通过母乳喂养传播,建议感染寨卡病毒的母亲可以继续母乳喂养。

乙脑知识科普

一、乙脑是什么?

乙型脑炎(简称乙脑),俗称“大脑炎”,是由乙脑病毒引起、主要通过蚊虫叮咬传播的急性中枢神经系统传染病。夏秋季(7-9月)高发,在亚洲地区流行。

· 病毒特点: 乙脑病毒属于黄病毒科,主要存在于猪、水禽等动物体内。

· 传染源: 主要是携带病毒的猪和水禽(如鸭、鹅)。

· 传播媒介: 主要由三带喙库蚊(黑斑蚊)叮咬传播。

二、乙脑 vs 流感 vs 普通感冒

三、传播途径

1. 蚊虫叮咬传播:乙脑主要通过被感染的蚊子叮咬传播给人类,尤其是三带喙库蚊是主要传播媒介。

2. 接触感染动物:接触或处理被感染的家畜,如猪也可能导致乙脑病毒的传播,因为它们是病毒的宿主。

3. 血液传播:虽然较为罕见,但乙脑病毒也可以通过输血或使用被污染的针具等血液传播途径感染人类。

四、易感人群与高危人群

· 所有人普遍易感

· 儿童和青少年(尤其2-6岁)发病率较高(因免疫系统未完全成熟)。

· 老年人感染后易发展成重症。

· 进入流行区(农村、城乡结合部)的未免疫人群风险高。

五、科学防控措施(关键在防蚊和疫苗!)

1. 疫苗接种(最有效预防手段!)

接种对象: 国家免疫规划疫苗,适龄儿童(8月龄、2岁)必须接种。流行区成人(尤其进入疫区者)建议接种。

· 接种程序: 儿童共接种2剂次(8月龄基础1针,2岁加强1针)。

· 疫苗类型: 主要为乙脑减毒活疫苗(免费)和乙脑灭活疫苗(自费)。

2. 防蚊灭蚊(切断传播途径)

· 防蚊叮咬:

o 使用驱蚊剂(含避蚊胺、派卡瑞丁等有效成分)。

o 安装纱窗纱门,使用蚊帐(特别是婴儿床)。

o 外出穿浅色长袖衣裤,避免在蚊虫活跃高峰时段(黄昏、黎明)在野外、水边逗留。

· 清除蚊虫孳生地:

o 翻盆倒罐,清除房前屋后小积水(瓶罐、轮胎、花盆托盘等)。

o 疏通沟渠,填平洼地。

o 管理好家庭储水容器,加盖或定期换水。

3. 环境卫生与动物管理

· 搞好环境卫生,减少蚊虫栖息地。

· 加强猪等家畜的管理和免疫(降低动物带毒率),人畜居住地分开。

4. 旅行防护:

前往流行区前咨询医生,评估是否需要接种疫苗或加强针,并做好防蚊措施。

六、乙脑治疗

· 无特效抗病毒药物! 治疗以对症支持治疗为主。

· 关键治疗:

o 控制高热: 物理降温、退热药物。

o 控制惊厥抽搐: 使用镇静、抗惊厥药物。

o 降低颅内压、防治脑水肿: 甘露醇等脱水剂。

o 呼吸支持: 重症患者可能需要呼吸机辅助。

o 防治并发症: 如肺炎、压疮等。

· 早期识别与住院: 一旦出现突发高热、头痛、呕吐、精神萎靡、嗜睡或抽搐等疑似症状,务必立即就医! 早诊断、早治疗对改善预后至关重要。重症患者需在具备救治条件的医院治疗。

七、常见问题解答

Q:被蚊子咬了就会得乙脑吗?

→ 不会! 只有携带乙脑病毒的蚊子(主要是三带喙库蚊)叮咬才可能传播。且绝大多数人被带毒蚊叮咬后不会发病或症状轻微。

Q:孩子打过乙脑疫苗,还会得病吗?

→ 疫苗保护效果非常好(减毒活疫苗保护率>95%),按时完成全程接种的孩子得重症乙脑的风险极低。但没有任何疫苗保护率是100%。

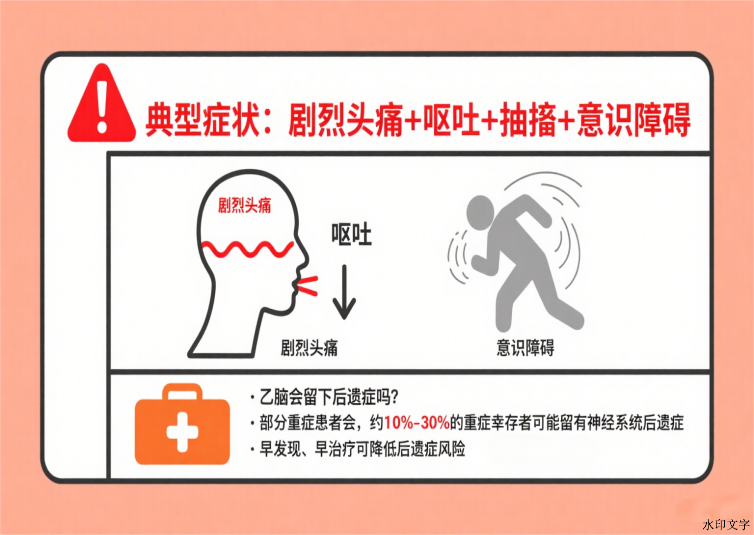

Q:乙脑会留下后遗症吗?

→ 部分重症患者会。 约10%-30%的重症幸存者可能留有不同程度的神经系统后遗症,如瘫痪、智力障碍、言语不清、癫痫、精神异常等。早发现、早治疗可降低后遗症风险。

Q:住在城市里,还需要担心乙脑吗?

→ 仍需要保持警惕! 虽然主要流行于农村和城乡结合部,但城市中也可能有蚊虫孳生地(如积水容器)。城市居民去郊区、农村或旅行时风险增加。防蚊措施和儿童按时接种疫苗是普遍适用的防护手段。(审核:感控办 张俊瑕)

用户登录